私の、灯台の本(ユーラシアの西端から)

「灯台の本」といって思い浮かぶもの、いろいろあると思います。

池上ブックスタジオの棚主さんたちにも、ぜひ一緒に本を並べましょうとお誘いをしたところ、自分の知らないたくさんの本の準備を進めてくれていて、私自身も見るのが楽しみです。

今日は一つだけ、自分にとっての大事な「灯台の本」を紹介します。

まずはその印象的な場面の引用から。

わたしは部屋のドアを開けた。天井に目をやると、空が見えた。どこまでも碧く、澄んだ空が目に痛かった。信じられないような部屋だった。ベッドも、洋服箪笥も、チェストもあるのに、屋根だけがほとんどそっくりなかったのだ。あそこの残った屋根も、いつ落ちてもおかしくないの、灯台守の奥さんが言った。ここにいちゃいけないわ。少しだけ時間をください、わたしは言った。まさか、いまのいま、くずれ落ちることもないでしょう。わたしはベッドにからだを伸ばして、許しを乞うた。すみませんが、このベッドで少しだけ横にならせてください。これがぼくのわかれの挨拶です。このベッドに横になるのもこれで最後になりますから。ベッドに横になったわたしをみて、灯台守の奥さんは気をきかせ、部屋の外に出てくれた。わたしは空を見上げた。考えてみれば不思議なものだ、若い頃はこの碧さが自分のもの、自分の一部のように思いつづけていた。それがいまは、あまりにも碧すぎて、とおい相手になってしまった。まるで幻覚を見ているようだ。わたしは思った、嘘みたいだ、こんなことはありえっこない。自分がまたこのベッドに寝ているなんて。あの頃、夜ごと見つめた天井がいまはなく、代わりに、かつては自分のものだった空をこんな風にながめているなんて。わたしはからだを起こし、老婦人を探しに行った。彼女は廊下でわたしを待っていた。最後のお願いです、わたしは言った。もうひとつ部屋を見せてくれませんか? 客間でしたらありませんよ、灯台守の奥さんは答えた。屋根が落ちたときに、いっしょに全部こわれてしまいました。家具はみんな夫がはこび出しましたし。一目だけでいいんです、わたしは言った。でも、なかには入れませんよ。夫が言うには、床も歩くと危険らしいの。わたしはドアを開け、部屋のなかをうかがった。そこはからっぽだった。屋根もそっくりなくなっていた。窓の向こうに灯台が見えた。夫はあそこです、灯台守の奥さんが言った。でも、もう眠っている頃ね、この時間はなにもすることがありませんから。頑固なひとで、家にももどらず、ああして灯台のなかで眠るんです。あの灯台でぼくがなにをしていたかわかりますか? わたしは訊いた。じつを言うと、ゲームをしていたんです。眠れなくなると、この部屋に来ては、窓のところに立つんです。灯台には明滅する三つの光がありますよね。白、緑、それに赤。ぼくはその光で遊んでいました。光のアルファベットをこしらえて、灯台を使っておしゃべりをしていたんです。だれとおしゃべりしていましたの? 灯台守の奥さんがたずねた。なにか、目には見えない存在と。当時、ぼくは物語を書いていました。それで、亡霊と話をしていたんです。まあ、おどろいた、灯台守の奥さんが声を上げた。あなた、亡霊とお話する勇気をおもちなの? すべきことではありません、わたしは言った。亡霊と話すひとなんて、ひとには勧められることじゃない。やってはいけないことだ。でも、うまく説明はできませんが、ときどき彼らと話をする必要があるんです。それもまた、ぼくがここに来た理由のひとつです。

イタリアの作家、アントニオ・タブッキ『レクイエム』(鈴木昭裕訳、白水社)のなかの一節です。主人公は、いまはもういない人の後を追って、真夏のリスボンの街を彷徨い、さまざまな人と出会い言葉を交わします。

リスボン市中からカスカイス行きの市電に乗って、岬の灯台をのぞむ家にやってきた主人公が、かつて一年ほど暮らしたことのあるというその家を、管理している灯台守の奥さんに頼んで見せてもらう場面。

この部分を読んだとき、屋根のない天井の上に広がる空の様子が、実際に目に見ているように浮かびました。ほかにも印象的な、イメージの浮かぶ場面の多いこの物語ですが、そのなかでもひときわ美しい一節だと思っています。

2012年3月、作者のアントニオ・タブッキは病気のために亡くなったのですが、その直後にTwitterで不思議な投稿(とアカウント)を見つけました。

ちょうどそのとき、イタリア現代文学についての連載の企画編集をしていたこともあり、興味を引かれてその朗読会に参加しました。当日は、荻窪の小さな空間に20人ほど?の人が集まり、熱心な愛読者からその日初めてタブッキを読むという人まで、それぞれに思い思いにタブッキの言葉を朗読したのでした。

そこで私が読んだのが、さきほど引用した部分だったのです(碧色部分。改めて読んでみて印象的だったので、段落全部、引用しました)。

この場面が好きなのは、何よりもイメージを喚起するその言葉のちからによるのですが、もう一つ、この『レクイエム』の映画も影響しています。

これは朗読会よりも後のことだったかと思いますが、イタリア文化会館のイベントで観た映画『レクイエム』。小説の世界を見事に映像化した、素晴らしい作品でした。

その映画のなかの、灯台の家を訪れる場面。そこで映っていた灯台は、私がかつて訪れたことがある場所だったのです。

これはリスボンの西にある、ユーラシア大陸最西端の岬・ロカ岬(カスカイスよりもやや北に位置しています)。大学院を修了するときの旅の終着点が、このロカ岬でした(この写真はそのときに撮影したもの・2005)。

小説の文章からイメージした灯台とはちょっと異なる姿だったけれど、個人的に強く思い出に残っている土地と、好きな小説の特に好きな場面とが重なり、なんとも言えない感慨が生じたことを、いまでもよく覚えています。

そんないろいろな記憶の重なる、私の「灯台の本」のご紹介でした。

展示当日、はたしてどんな「灯台の本」が並ぶでしょうか。

また、ぜひ皆さんにとっての「灯台の本」を教えてください。

* * * * * * * * * * * * * * *

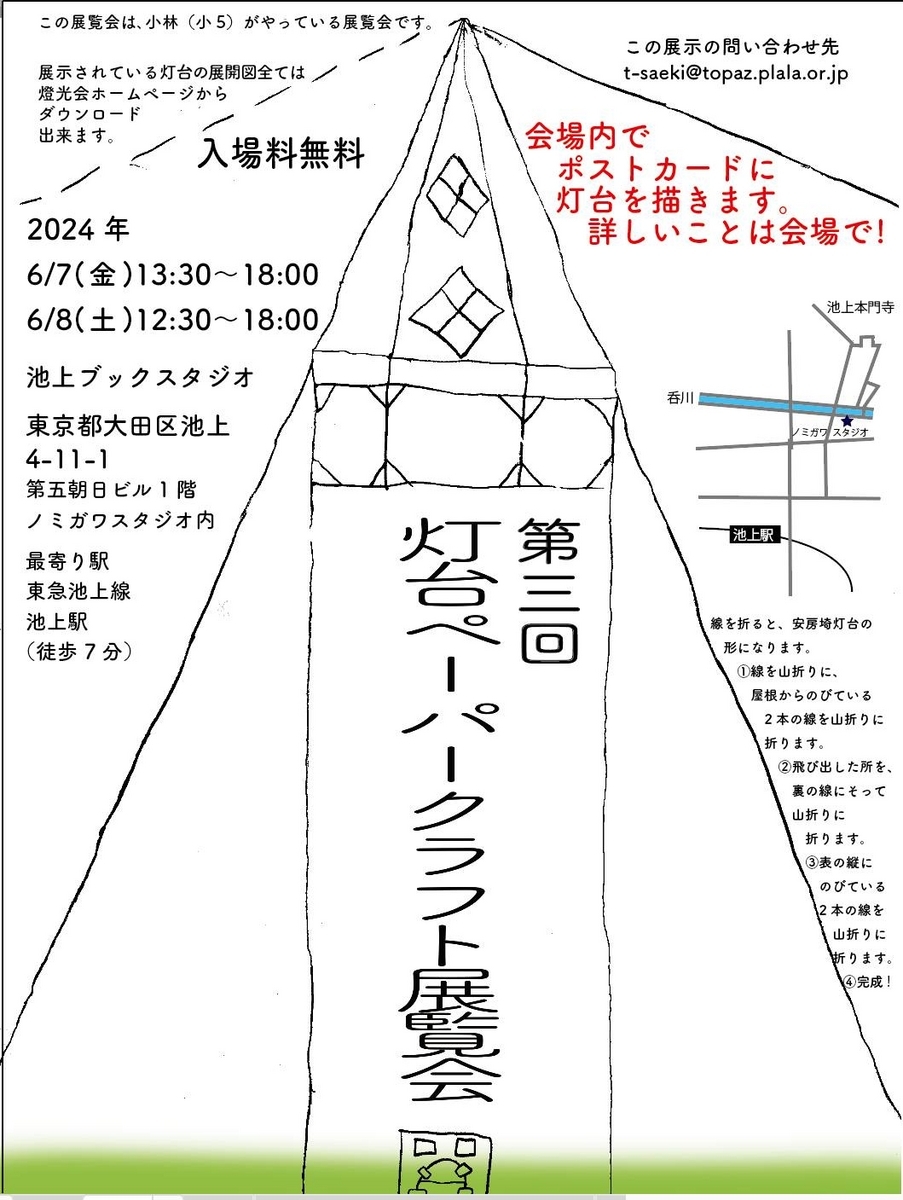

【第3回 灯台ペーパークラフト展覧会】

6月7日(金) 14:00〜18:00

6月8日(土) 12:30〜18:00 ※さるうさぎブックスがお店番

@池上ブックスタジオ

東京都大田区池上4-11-1第五朝日ビル1階

ノミガワスタジオ内(東急池上線池上駅より徒歩7分)